Die Lenzhardstrasse war bis 1970 eine wichtige Verbindung von der Aarauerstrasse im Süden bis zum Lenzhardwald im Nordwesten. Man bog von der Aarauerstrasse nach rechts dort auf sie ein, wo heute der durch Absperrpfosten von der Kantonsstrasse getrennte Parkweg beginnt. Sie verlief in nordwestlicher Richtung, kreuzte die Augustin Keller-Strasse, die Zeughausstrasse, die Murackerstrasse und die Industriestrasse. Dann führte sie auf einem mit Barrieren gesicherten Bahnübergang beim Stellwerk 1 über mehrere Gleise des Bahnhofs und erreichte dann den Waldrand des Lenzhard-Waldes bzw., nach der Rodung für den Ernährungsplan Wahlen im 2. Weltkrieg, das sogenannte Rodungsgebiet. Für die damals nur wenig überbauten Gebiete nördlich des Bahnhofs bildete sie zusammen mit dem zweiten Niveauübergang am Niederlenzer Kirchweg den einzigen Zugang.

Der Niveauübergang beim Stellwerk 1 hatte es in sich. Er führte nicht nur über die Streckengeleise nach Rupperswil und Hunzenschwil, sondern zusätzlich über mehrere Bahnhofsgleise, auf denen Güterwagen rangiert wurden. Oft wurden gleichzeitig zwei oder sogar drei Zugskompositionen manövriert. Rangierfunk wie heute und mit Zwergsignalen gesicherte Zugfahrstrassen waren damals noch unbekannt. Der Stellwerkwärter gab den Rangierkompositionen ihre Fahrerlaubnis mit einem Horn, ein Hornstoss hiess, Komposition 1 darf fahren, ein doppelter Hornstoss galt der Komposition 2. Zusätzlich zu den Rangierkompositionen wurden die Geleise durch die ein- und ausfahrenden Züge benützt. Die Barriere an der Lenzhardstrasse war bekannt dafür, dass sie 10 oder gar 15 Minuten lang geschlossen war. Dann wurde sie kurz für eine Minute geöffnet, und schon senkten sich ihre Holme wieder.

In den 1960er-Jahren wurde im ehemaligen Rodungsland eine Industriezone geschaffen. Die Ortsbürger stimmten im Januar 1962 der Erschliessung des Gebietes und dem Verkauf an interessierte Betriebe zu. 1964 siedelte sich die Gutor an (heute gehört das Gebäude der ABB). 1965 folgte die Sacac Schleuderbetonwerk AG. Im gleichen Jahr eröffnete die Ortsbürgergemeinde ihr Kieswerk. Das alles und die zunehmende Überbauung des Gebiets nördlich des Bahnhofs liess den Verkehr anwachsen. Der meist geschlossene Niveauübergang Lenzhardstrasse wurde nun endgültig zur Kalamität. Zudem stand der Ausbau des Bahnhofs in den Jahren 1971-1975 bevor. Er setzte die Aufhebung der beiden Niveauübergänge am Niederlenzer Kirchweg und an der Lenzhardstrasse voraus. Deshalb wurde vom Frühjahr 1969 bis im August 1970 die über 80 m lange Unterführung erstellt, welche die Ringstrasse West mit der Ringstrasse Nord verbindet.

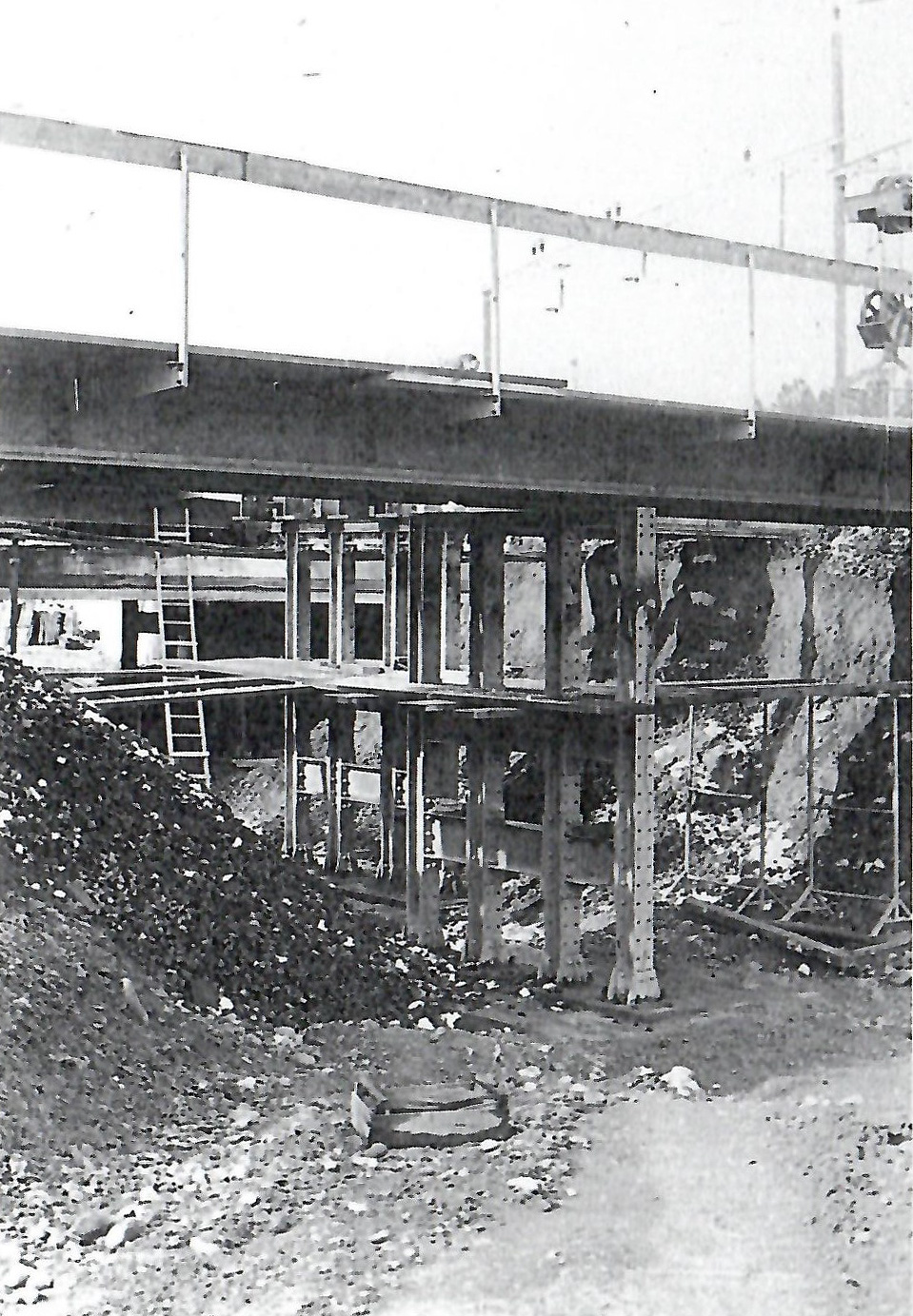

Wie kompliziert der Bau war, zeigt die obige Aufnahme: Die Gleise lagen während der Bauzeit auf Hilfsbrücken aus dicken Stahlträgern, die auf Stahlstützen ruhten. Unter den Hilfsbrücken wurde dann die Baugrube ausgehoben und das Unterführungsbauwerk erstellt. Dann wurden die Hilfsbrücken auf der Unterführung abgestützt. Zuerst wurden die Stahlstützen entfernt und die an ihrer Stelle noch vorhandenen Lücken in der Unterführungsdecke betoniert. Erst nachher konnten die Hilfsbrücken ausgebaut und die Geleise auf der Unterführung definitiv neu verlegt werden.

Nachdem auch die Zufahrtsstrassen erstellt bzw. angepasst worden waren, wurde die Unterführung am 27. November 1970 eingeweiht.

Mit der Aufhebung des Niveauübergangs wurde die Lenzhardstrasse unterbrochen und verlor ihre Funktion als Verbindung von der Aarauerstrasse bis zum Lenzhardwald. Deshalb wurde sie gemäss Beschluss des Stadtrates vom Juni 1978 in sechs Abschnitte unterteilt: Der erste, von der Aarauerstrasse bis zur Augustin Keller-Strasse wurde neu zum Parkweg. Dann folgt der Gärtnerweg, der nach einer Abzweigung nach halb-links bis zur Hallwilstrasse verläuft. Er erinnert an die früher bei der Einmündung in die Hallwilstrasse liegende Gärtnerei Spengler. Ihm folgt als nächster Abschnitt der bis zur Zeughausstrasse verlängerte Juraweg. Die Fortsetzung bis zur Industriestrasse heisst heute – wohl in Anlehnung an die an den Bahngleisen liegende Färberei und Textilreinigung Gautschi (heute Textilreinigung Randon) – Färberweg. Jenseits der Bahngeleise wurde das verbliebene kurze Reststück an die Sophie Haemmerli-Strasse angehängt. Ab der Ringstrasse Nord schliesslich behielt die Strasse ihren ursprünglichen Namen.

Im Zuge der Verkehrsberuhigung wurde die Abzweigung aus der Aarauerstrasse mit Sperrpfosten abgeriegelt. Ebenso wurde die vormals fünfarmige Kreuzung an der Augustin Keller-Strasse entschärft und dort die Einfahrt in den Gärtnerweg aufgehoben. Eine weitere Sperre entstand bei der Kreuzung mit der Zeughausstrasse.

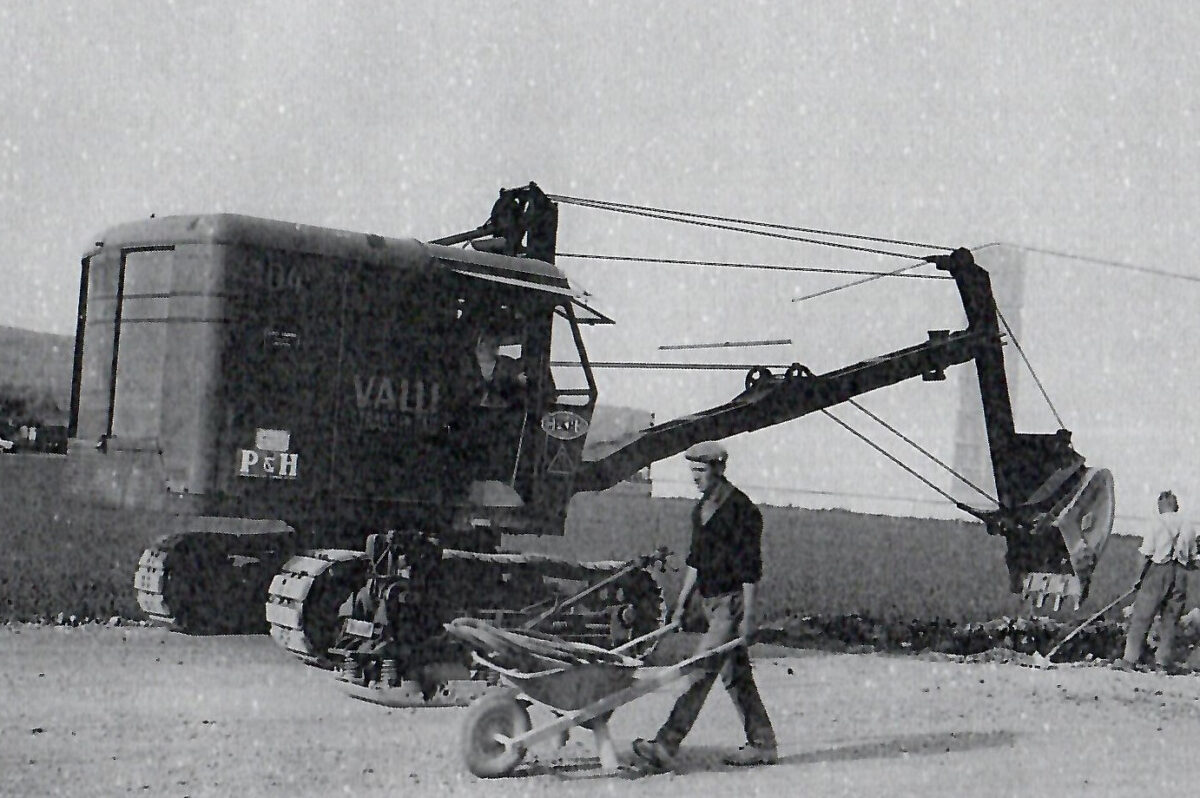

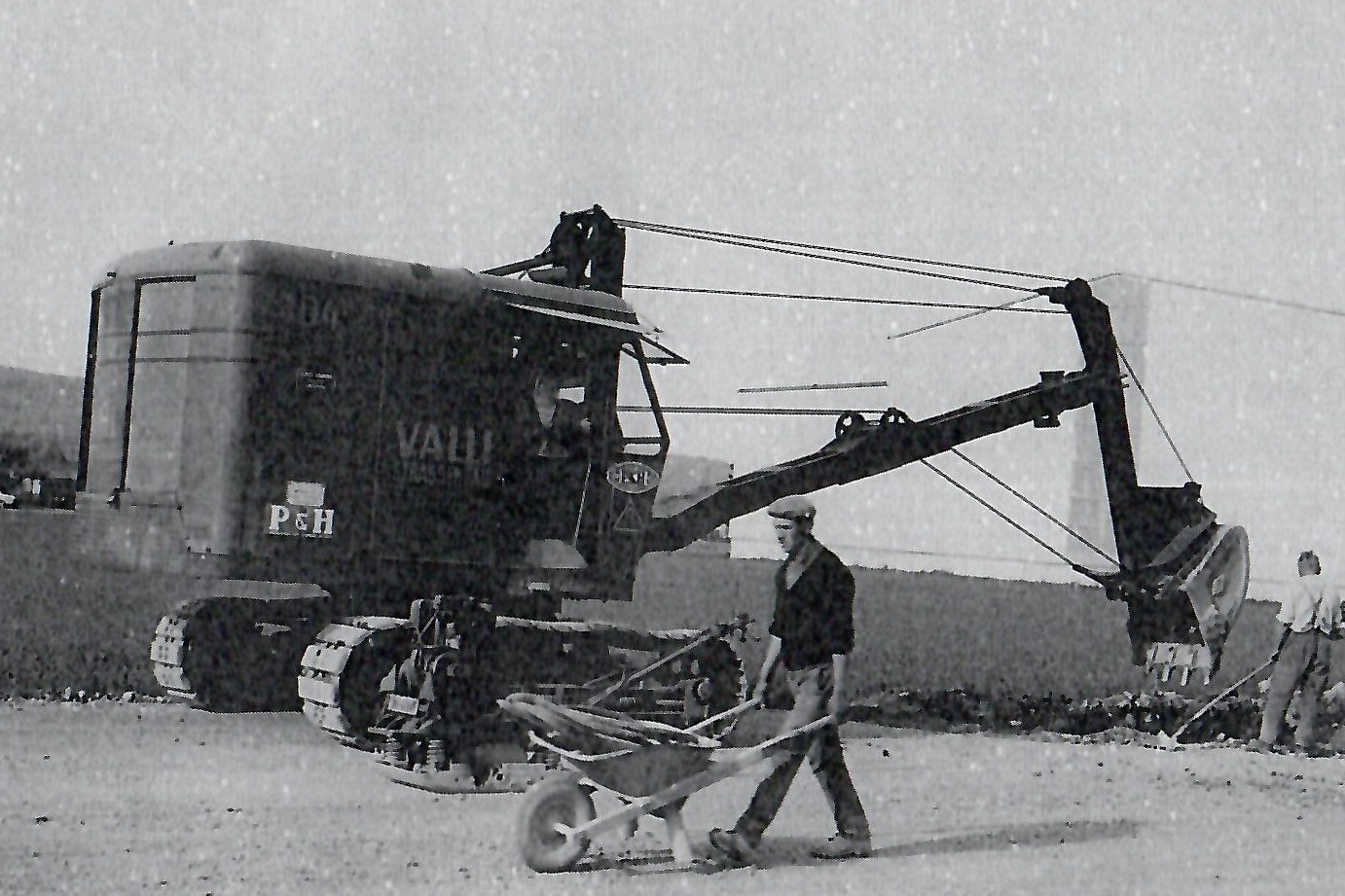

… erkennen wir am letzten Bild dieser Zeitreise aus dem Jahre 1970. Es zeigt einen mit Seilzügen mechanisch betriebenen Bagger. Verglichen mit den heute üblichen Hydraulikbaggern, deren Arm und Schaufel viel beweglicher sind, wirkt das abgebildete Modell urzeitlich. Auch Karrette und Schaufel hatten damals auf Baustellen noch eine grössere Bedeutung als heute.

Flugaufnahme Lenzburgs von ca. 1950; parallel zum linken Bildrand erkennt man Bleicherain/Aarauerstrasse; etwas oberhalb der Bildmitte zweigt die Lenzhardstrasse rechts ab, kreuzt dann die im Text oben erwähnten Strassen und die Bahnanlagen; von Ringstrasse West und Nord bzw. von der Autobahn ist noch weit und breit nichts zu sehen. Das überbaute Gebiet endete an der Hallwilstrasse. Quelle: Alfred Willener, Lenzburg als Industriestandort, Lenzburg 1950, Aufnahme der Eidg. Landestopographie

Das ewige Warten vor der Barriere

Der Niveauübergang beim Stellwerk 1 hatte es in sich. Er führte nicht nur über die Streckengeleise nach Rupperswil und Hunzenschwil, sondern zusätzlich über mehrere Bahnhofsgleise, auf denen Güterwagen rangiert wurden. Oft wurden gleichzeitig zwei oder sogar drei Zugskompositionen manövriert. Rangierfunk wie heute und mit Zwergsignalen gesicherte Zugfahrstrassen waren damals noch unbekannt. Der Stellwerkwärter gab den Rangierkompositionen ihre Fahrerlaubnis mit einem Horn, ein Hornstoss hiess, Komposition 1 darf fahren, ein doppelter Hornstoss galt der Komposition 2. Zusätzlich zu den Rangierkompositionen wurden die Geleise durch die ein- und ausfahrenden Züge benützt. Die Barriere an der Lenzhardstrasse war bekannt dafür, dass sie 10 oder gar 15 Minuten lang geschlossen war. Dann wurde sie kurz für eine Minute geöffnet, und schon senkten sich ihre Holme wieder.

Am linken Bildrand der Niveauübergang Lenzhardstrasse; in der Mitte das Stellwerk 1; das Bauernhaus links und das Stellwerk mussten dem Ausbau des Bahnhofs weichen; Quelle: Stiftung Museum Burghalde Lenzburg, Fotosammlung Nussbaum

Bau der Unterführung Ringstrasse

In den 1960er-Jahren wurde im ehemaligen Rodungsland eine Industriezone geschaffen. Die Ortsbürger stimmten im Januar 1962 der Erschliessung des Gebietes und dem Verkauf an interessierte Betriebe zu. 1964 siedelte sich die Gutor an (heute gehört das Gebäude der ABB). 1965 folgte die Sacac Schleuderbetonwerk AG. Im gleichen Jahr eröffnete die Ortsbürgergemeinde ihr Kieswerk. Das alles und die zunehmende Überbauung des Gebiets nördlich des Bahnhofs liess den Verkehr anwachsen. Der meist geschlossene Niveauübergang Lenzhardstrasse wurde nun endgültig zur Kalamität. Zudem stand der Ausbau des Bahnhofs in den Jahren 1971-1975 bevor. Er setzte die Aufhebung der beiden Niveauübergänge am Niederlenzer Kirchweg und an der Lenzhardstrasse voraus. Deshalb wurde vom Frühjahr 1969 bis im August 1970 die über 80 m lange Unterführung erstellt, welche die Ringstrasse West mit der Ringstrasse Nord verbindet.

Hilfsbrückenkonstruktion für den Bau der Unterführung; Quelle: Fotoalbum, Stadtarchiv Lenzburg

Wie kompliziert der Bau war, zeigt die obige Aufnahme: Die Gleise lagen während der Bauzeit auf Hilfsbrücken aus dicken Stahlträgern, die auf Stahlstützen ruhten. Unter den Hilfsbrücken wurde dann die Baugrube ausgehoben und das Unterführungsbauwerk erstellt. Dann wurden die Hilfsbrücken auf der Unterführung abgestützt. Zuerst wurden die Stahlstützen entfernt und die an ihrer Stelle noch vorhandenen Lücken in der Unterführungsdecke betoniert. Erst nachher konnten die Hilfsbrücken ausgebaut und die Geleise auf der Unterführung definitiv neu verlegt werden.

Nachdem auch die Zufahrtsstrassen erstellt bzw. angepasst worden waren, wurde die Unterführung am 27. November 1970 eingeweiht.

Dr. Hans Theiler, Stadtammann 1962 bis 1981, eröffnet die neue Unterführung Ringstrasse; Quelle: Fotoalbum, Stadtarchiv

Dr. Hans Theiler, Stadtammann 1962 bis 1981, eröffnet die neue Unterführung Ringstrasse; Quelle: Fotoalbum, Stadtarchiv

Aufteilung der Lenzhardstrasse

Mit der Aufhebung des Niveauübergangs wurde die Lenzhardstrasse unterbrochen und verlor ihre Funktion als Verbindung von der Aarauerstrasse bis zum Lenzhardwald. Deshalb wurde sie gemäss Beschluss des Stadtrates vom Juni 1978 in sechs Abschnitte unterteilt: Der erste, von der Aarauerstrasse bis zur Augustin Keller-Strasse wurde neu zum Parkweg. Dann folgt der Gärtnerweg, der nach einer Abzweigung nach halb-links bis zur Hallwilstrasse verläuft. Er erinnert an die früher bei der Einmündung in die Hallwilstrasse liegende Gärtnerei Spengler. Ihm folgt als nächster Abschnitt der bis zur Zeughausstrasse verlängerte Juraweg. Die Fortsetzung bis zur Industriestrasse heisst heute – wohl in Anlehnung an die an den Bahngleisen liegende Färberei und Textilreinigung Gautschi (heute Textilreinigung Randon) – Färberweg. Jenseits der Bahngeleise wurde das verbliebene kurze Reststück an die Sophie Haemmerli-Strasse angehängt. Ab der Ringstrasse Nord schliesslich behielt die Strasse ihren ursprünglichen Namen.

Im Zuge der Verkehrsberuhigung wurde die Abzweigung aus der Aarauerstrasse mit Sperrpfosten abgeriegelt. Ebenso wurde die vormals fünfarmige Kreuzung an der Augustin Keller-Strasse entschärft und dort die Einfahrt in den Gärtnerweg aufgehoben. Eine weitere Sperre entstand bei der Kreuzung mit der Zeughausstrasse.

Wie weit diese Zeit doch schon zurückliegt,

… erkennen wir am letzten Bild dieser Zeitreise aus dem Jahre 1970. Es zeigt einen mit Seilzügen mechanisch betriebenen Bagger. Verglichen mit den heute üblichen Hydraulikbaggern, deren Arm und Schaufel viel beweglicher sind, wirkt das abgebildete Modell urzeitlich. Auch Karrette und Schaufel hatten damals auf Baustellen noch eine grössere Bedeutung als heute.

Bagger beim Bau der Zufahrtsstrassen zur Unterführung im Jahre 1970; Quelle: Fotoalbum, Stadtarchiv

Über

We Love Lenzburg macht jeden Monat eine Reise ins vergangene Lenzburg.

Christoph Moser, 72, war von 1979 bis 2010 Lenzburger Stadtschreiber.

Seit seiner Pensionierung betreut er das Stadtarchiv, verfasst Vorträge zu historischen Themen und wirkt als Stadtführer. Sein Motto: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart besser zu verstehen.