Der Verrat von Lenzburg

Wenn man mit der Welt verbunden sein wollte, war die Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Muss. Bereits 1836 gelangte der Patron des hünerwadelschen Bleichereiunternehmens, Oberst Friedrich Hünerwadel, 1779-1849, mit einer Petition an die Aargauische Regierung. Er forderte die Regierung auf, sich aktiv für den Anschluss des Aargaus an das entstehende europäische Schienennetz einzusetzen. Als Kaufmann erkannte er die enorme Bedeutung der Eisenbahn für den Waren- und Personenverkehr.

Als erste schweizerische Bahnlinie wurde 1847 die sogenannte «Spanisch-Brötli-Bahn» von Zürich nach Baden eröffnet. 1856 wurde sie bis Brugg verlängert, und im gleichen Jahr erreichte die erste Bahnlinie von Olten her Aarau. Der Kanton Aargau verlieh der Schweizerischen Nordostbahn (NOB) 1853 eine Konzession für den Bau der Bahnlinie von Brugg nach Aarau via Holderbank-Wildegg-Lenzburg-Hunzenschwil. Wegen der eher ungünstigen Topographie ersuchte die NOB um Änderung der Konzession und direkte Führung der Linie der Aare entlang via Rupperswil nach Aarau. Im Dezember 1855 wies der Grosse Rat das Änderungsgesuch mit grosser Mehrheit ab. In der Folge organisierte die NOB eine Pressekampagne, um die aargauische Öffentlichkeit zu überzeugen, dass die Führung der Linie von Brugg nach Aarau über Lenzburg widersinnig sei. Die Stimmung kippte hierauf. Der Grosse Rat beauftrage die Regierung am 8. Mai 1856, die Verhandlungen mit der NOB auf der Grundlage eines Verzichts der Linienführung über Lenzburg fortzuführen. Schliesslich entschied sich der Grosse Rat am 12. Februar 1857 mit 69 gegen 67 Stimmen für die direkte Linie der Aare entlang. Die NOB musste dafür eine Entschädigung von 700’000 Franken für Strassenbauten im Kanton leisten. So ging Lenzburg bei der ersten Runde des Eisenbahnbaus leer aus. Dieses Ereignis ging als «Verrat von Lenzburg» in die Lokalgeschichte ein und erklärt zu einem guten Teil auch die waghalsigen Verpflichtungen, die Lenzburg zwei Jahrzehnte später mit dem Bau der Nationalbahn einging.

Die Aargauische Südbahn und der Bau des Bahndamms

Der Bau der Aargauischen Südbahn von Rupperswil nach Wohlen (mit späterer Fortführung Richtung Rotzkreuz-Arth-Goldau als Zufahrt zum Gotthard) brachte am 23. Juni 1874 endlich den Anschluss Lenzburgs an das Eisenbahnnetz. Der Bahnbau begann im Winter 1872/73. In Lenzburg waren massive Bauarbeiten nötig, nämlich ein 1’300 Meter langer. 4 bis 8 Meter tiefer Einschnitt von der Schützenmatte bis zum Gexi und ein 700 Meter langer bis zu 15 Meter hoher Bahndamm von der Schützenmatte bis zum Bahnhof. Der Aushub aus dem Einschnitt wurde für das Aufschütten des Dammes verwendet. Zu diesem Zweck wurde aus Holzstämmen und Balken ein Viadukt für ein Gleis erstellt, auf welchem die Loren den Aushub aus dem Einschnitt zuführen und kippen konnten. Dieses Holzviadukt blieb im geschütteten Damm als Stützkörper erhalten, da das aufgeschüttete Material sich nur ungenügend verfestigte. Denn Maschinen für eine wirksame Verdichtung des eingebauten Aushubs kannte man damals noch nicht. Der Damm ist deshalb eine eher problematische Konstruktion, welche beim Einbau von Fundamenten für Fahrleitungsmasten, Stützmauern usw. immer wieder Probleme bietet. So senkten sich 1997 beim Pressvortrieb des Aabach-Hochwasserentlastungsstollens im gewachsenen Boden unterhalb des Dammes die Gleise auf dem Damm um einige Zentimeter, und die Züge konnten die Stelle vorübergehend nur mit stark reduzierter Geschwindigkeit befahren.

Man muss sich bewusst sein, dass damals noch keine mit Motoren betriebene Maschinen für die Aushubarbeiten zur Verfügung standen, sondern die enormen Erdmassen von schätzungsweise rund 150’000 Kubikmetern von Hand mit Spaten, Schaufel und Pickel ausgehoben werden mussten. So gesehen ist die Bauzeit von rund eineinhalb Jahren äusserst kurz und war nur mit einer grösseren Zahl an Mitarbeitern zu bewältigen. Der Unterkunft der auswärtigen Arbeiter diente das 1831 an das Schützenhaus angebaute Cholerahaus auf der Schützenmatte. Dieses musste glücklicherweise nie für seinen Zweck, die Absonderung und Pflege Cholerakranker, verwendet werden.

Die freie Sicht durch das Aabachtal ist dahin

Der Bahndamm hat das Gesicht der Landschaft enorm verändert. Sah man vorher von Norden her ungehindert auf die Lenzburger Altstadt und hatte vom Westende der Altstadt freien Blick auf die Landschaft des Aabachtals zwischen den Jurahöhen und dem Schloss Wildegg, so versperrte nun der bis zu 15 Meter hohe Bahndamm in beiden Richtungen die freie Sicht. Da das Sichthindernis des Dammes kein schönes Motiv für Zeichner und Fotografen bildete, findet man keine historischen Aufnahmen, die den Damm in der damals noch weitgehend freien Landschaft zeigen. So muss man auf eine aktuelle Aufnahme zurückgreifen, um zu zeigen, wie stark der Damm die Sicht behindert.

Weil der Standort des Zeichners Leemann des weiter oben abgebildeten Stichs heute überbaut ist, entstand die aktuelle Fotoaufnahme etwas weiter westlich und an einem leicht höheren Standort. Sie zeigt deutlich, dass der Damm auch an dieser höheren Position die Sicht auf die Altstadt versperrt. Man sieht aber auch die zahlreichen Bauten, die heute in der einst idyllischen Landschaft stehen und die Sicht ebenfalls behindern.

Müsste heute eine neue Bahnlinie erstellt werden, würde ein solcher Dammbau an Protesten und Beschwerden scheitern. Geduldet würde nur eine Brücke mit schlanken Pfeilern, die weiterhin den Durchblick erlaubt, wie der in den 1960er-Jahren erstellte Autobahnviadukt an der Gemeindegrenze Lenzburg/Niederlenz. 1873/74 war man in Lenzburg froh, nach dem «Verrat von Lenzburg» doch noch ans Eisenbahnnetz angeschlossen zu werden und nahm diesen Eingriff in die Landschaft, wenn auch mit Wehmut, hin. Das zeigt auch ein Spottgedicht aus einem Heft «Nationalbahn-Lieder von einem fidelen Kleeblatt» von einem anonymen Autor aus dem Jahre 1874.

«Wie der Südbahningenieur sollte Abschied nehmen»

«So leb denn wohl, du hoher Wall!

Die Thräne rinnt in raschem Fall,

So leb denn wohl, denn ich muss fort,

Du aber bleibst an deinem Ort.

Bei mancher Sorg und vieler Müh’

Hab ich gestellet dich allhie,

Von Gexis Höh’ bis Lenzhards Feld:

Du kostest heidenmässig Geld.

So lebt denn wohl, ihr Freunde hier,

Und bleibet stets gewogen mir,

Um Gottes Willen, zürnt mir nicht,

Wenn meine Baut’ das Herz euch bricht!

Ich weiss, sie hemmet euren Blick,

Dass traurig ihr ihn schickt zurück;

Wo Lenzburgs Stadt am schönsten war,

Ist, ach! sie jetzt der Schönheit bar.

Das Städtchen ist vergraben schier,

Nach aussen ohne Schmuck und Zier,

Das Schloss von Wildegg, Juras Höh’n

Kann man von Lenzburg nicht mehr sehn.»

Südbahn und Nationalbahn hatten je ein Gleis auf dem Bahndamm

Auf dem Bahndamm und im Einschnitt bis zum Gexi verliefen zwei Einspuren (d.h., jedes dieser Gleise wurde in zwei entgegengesetzten Fahrtrichtungen befahren): Die eine führte von Lenzburg nach Hendschiken, die andere nach Othmarsingen. Richten wir unseren Blick von der Schützenmatte nach Westen auf den Bahndamm, so diente das Gleis links der von der NOB und der Schweizerischen Centralbahn gemeinsam betriebenen Aargauischen Südbahn nach Wohlen-Rotkreuz, das Gleis rechts der 1877 eröffneten Nationalbahn Zofingen-Suhr-Lenzburg-Wettingen. Die Nationalbahn war ein Fiasko und ging bereits im Februar 1878 in Konkurs. Die Westsektion Winterthur-Zofingen der Nationalbahn, die 17 Millionen Franken gekostet hatte, ging für 75’000 Franken an die Nordostbahn, welche sie fortan bis zur Gründung der SBB betrieb. Für die Stadt resultierte eine Riesenschuld von über 2 Millionen Franken (nach heutigem Wert über 100 Millionen Franken), deren Tilgung sie bis 1945 belastete.

Elektrifizierung und Umwandlung in eine Doppelspur

Sowohl die Nationalbahn Zofingen/Aarau-Suhr-Lenzburg-Wettingen als auch die Südbahnlinie Rupperswil-Lenzburg-Wohlen-Arth-Goldau waren Nebenlinien, die nur von Personenzügen mit Halt an allen Stationen bedient wurden. Die Schnellzüge von Zürich nach Bern verkehrten auf der NOB-Hauptlinie Zürich-Brugg-Aarau. Lenzburg war somit nicht direkt an das Personenverkehrs-Hauptnetz angeschlossen. Hingegen nahm der Güterverkehr von Basel Richtung Gotthard-Italien einen enormen Aufschwung, zuerst durch die Eröffnung des Hauenstein-Basistunnels im Januar 1916 und dann durch die Verbindungslinie von diesem Basistunnel zur Strecke Richtung Aarau-Lenzburg-Arth-Goldau im Mai 1926. Bereits im Mai 1927 wurde auf der Linie von Rupperswil nach Rotkreuz der elektrische Betrieb aufgenommen. Die einspurige Linie von Rupperswil nach Rotkreuz wurde sukzessive auf Doppelspur ausgebaut. Als erstes Teilstück wurde am 15. Mai 1931 der Abschnitt Lenzburg-Hendschiken in Betrieb genommen. Ab diesem Datum diente das eine Gleis dem Verkehr von Lenzburg nach Gexi, das andere jenem von Gexi nach Lenzburg. Erst beim Gexi verzweigte sich die Linie nach Othmarsingen aus der neuen Doppelspur, was den Einbau von Weichen und die Errichtung der Signalstation Gexi mit eigenem Stellwerk erforderte. Dieses musste 1971 dem Bau des Überwerfungsbauwerks Gexi für die Heitersberglinie weichen.

Erst die Eröffnung der Heitersberglinie am 1. Juni 1975 brachte Lenzburg den Anschluss an das Schnellzugsnetz. Allerdings bedienten vorerst nur vier der zahlreichen Schnellzüge auf der neuen Linie Lenzburg. Erst die Einführung des Taktfahrplans am 23. Mai 1982 brachte Lenzburg 33 Schnellzugshalte und damit die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ersehnten guten Eisenbahnverbindungen. Der Bau der Heitersberglinie von 1971 bis 1975 und der Bau des dritten Gleises Gexi-Lenzburg von 2008 bis 2010 brachten weitere Veränderungen an den Bahnanlagen in Lenzburg, auf die wir in der nächsten Zeitreise eingehen werden.

Wenn man mit der Welt verbunden sein wollte, war die Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Muss. Bereits 1836 gelangte der Patron des hünerwadelschen Bleichereiunternehmens, Oberst Friedrich Hünerwadel, 1779-1849, mit einer Petition an die Aargauische Regierung. Er forderte die Regierung auf, sich aktiv für den Anschluss des Aargaus an das entstehende europäische Schienennetz einzusetzen. Als Kaufmann erkannte er die enorme Bedeutung der Eisenbahn für den Waren- und Personenverkehr.

Als erste schweizerische Bahnlinie wurde 1847 die sogenannte «Spanisch-Brötli-Bahn» von Zürich nach Baden eröffnet. 1856 wurde sie bis Brugg verlängert, und im gleichen Jahr erreichte die erste Bahnlinie von Olten her Aarau. Der Kanton Aargau verlieh der Schweizerischen Nordostbahn (NOB) 1853 eine Konzession für den Bau der Bahnlinie von Brugg nach Aarau via Holderbank-Wildegg-Lenzburg-Hunzenschwil. Wegen der eher ungünstigen Topographie ersuchte die NOB um Änderung der Konzession und direkte Führung der Linie der Aare entlang via Rupperswil nach Aarau. Im Dezember 1855 wies der Grosse Rat das Änderungsgesuch mit grosser Mehrheit ab. In der Folge organisierte die NOB eine Pressekampagne, um die aargauische Öffentlichkeit zu überzeugen, dass die Führung der Linie von Brugg nach Aarau über Lenzburg widersinnig sei. Die Stimmung kippte hierauf. Der Grosse Rat beauftrage die Regierung am 8. Mai 1856, die Verhandlungen mit der NOB auf der Grundlage eines Verzichts der Linienführung über Lenzburg fortzuführen. Schliesslich entschied sich der Grosse Rat am 12. Februar 1857 mit 69 gegen 67 Stimmen für die direkte Linie der Aare entlang. Die NOB musste dafür eine Entschädigung von 700’000 Franken für Strassenbauten im Kanton leisten. So ging Lenzburg bei der ersten Runde des Eisenbahnbaus leer aus. Dieses Ereignis ging als «Verrat von Lenzburg» in die Lokalgeschichte ein und erklärt zu einem guten Teil auch die waghalsigen Verpflichtungen, die Lenzburg zwei Jahrzehnte später mit dem Bau der Nationalbahn einging.

Die Aargauische Südbahn und der Bau des Bahndamms

Der Bau der Aargauischen Südbahn von Rupperswil nach Wohlen (mit späterer Fortführung Richtung Rotzkreuz-Arth-Goldau als Zufahrt zum Gotthard) brachte am 23. Juni 1874 endlich den Anschluss Lenzburgs an das Eisenbahnnetz. Der Bahnbau begann im Winter 1872/73. In Lenzburg waren massive Bauarbeiten nötig, nämlich ein 1’300 Meter langer. 4 bis 8 Meter tiefer Einschnitt von der Schützenmatte bis zum Gexi und ein 700 Meter langer bis zu 15 Meter hoher Bahndamm von der Schützenmatte bis zum Bahnhof. Der Aushub aus dem Einschnitt wurde für das Aufschütten des Dammes verwendet. Zu diesem Zweck wurde aus Holzstämmen und Balken ein Viadukt für ein Gleis erstellt, auf welchem die Loren den Aushub aus dem Einschnitt zuführen und kippen konnten. Dieses Holzviadukt blieb im geschütteten Damm als Stützkörper erhalten, da das aufgeschüttete Material sich nur ungenügend verfestigte. Denn Maschinen für eine wirksame Verdichtung des eingebauten Aushubs kannte man damals noch nicht. Der Damm ist deshalb eine eher problematische Konstruktion, welche beim Einbau von Fundamenten für Fahrleitungsmasten, Stützmauern usw. immer wieder Probleme bietet. So senkten sich 1997 beim Pressvortrieb des Aabach-Hochwasserentlastungsstollens im gewachsenen Boden unterhalb des Dammes die Gleise auf dem Damm um einige Zentimeter, und die Züge konnten die Stelle vorübergehend nur mit stark reduzierter Geschwindigkeit befahren.

Dienstbahnviadukt der BLS bei Blausee, 1912; ähnlich war wohl die Konstruktion des Bauviadukts für den Bahndamm in Lenzburg, von welchem wir leider keine Aufnahme haben.

Quelle: R. Bratschi, 100 Jahre bernische Eisenbahnpolitik, 50 Jahre Lötschbergbahn, Herausgeber: BLS, Bern 1963, Abbildung 2, Seite 72

Man muss sich bewusst sein, dass damals noch keine mit Motoren betriebene Maschinen für die Aushubarbeiten zur Verfügung standen, sondern die enormen Erdmassen von schätzungsweise rund 150’000 Kubikmetern von Hand mit Spaten, Schaufel und Pickel ausgehoben werden mussten. So gesehen ist die Bauzeit von rund eineinhalb Jahren äusserst kurz und war nur mit einer grösseren Zahl an Mitarbeitern zu bewältigen. Der Unterkunft der auswärtigen Arbeiter diente das 1831 an das Schützenhaus angebaute Cholerahaus auf der Schützenmatte. Dieses musste glücklicherweise nie für seinen Zweck, die Absonderung und Pflege Cholerakranker, verwendet werden.

Die freie Sicht durch das Aabachtal ist dahin

Der Bahndamm hat das Gesicht der Landschaft enorm verändert. Sah man vorher von Norden her ungehindert auf die Lenzburger Altstadt und hatte vom Westende der Altstadt freien Blick auf die Landschaft des Aabachtals zwischen den Jurahöhen und dem Schloss Wildegg, so versperrte nun der bis zu 15 Meter hohe Bahndamm in beiden Richtungen die freie Sicht. Da das Sichthindernis des Dammes kein schönes Motiv für Zeichner und Fotografen bildete, findet man keine historischen Aufnahmen, die den Damm in der damals noch weitgehend freien Landschaft zeigen. So muss man auf eine aktuelle Aufnahme zurückgreifen, um zu zeigen, wie stark der Damm die Sicht behindert.

Blick auf den Bahndamm vom Dach der Tiefgarage in der Nordostecke der Überbauung «Im Lenz»

Quelle: Aufnahme CM

Weil der Standort des Zeichners Leemann des weiter oben abgebildeten Stichs heute überbaut ist, entstand die aktuelle Fotoaufnahme etwas weiter westlich und an einem leicht höheren Standort. Sie zeigt deutlich, dass der Damm auch an dieser höheren Position die Sicht auf die Altstadt versperrt. Man sieht aber auch die zahlreichen Bauten, die heute in der einst idyllischen Landschaft stehen und die Sicht ebenfalls behindern.

Müsste heute eine neue Bahnlinie erstellt werden, würde ein solcher Dammbau an Protesten und Beschwerden scheitern. Geduldet würde nur eine Brücke mit schlanken Pfeilern, die weiterhin den Durchblick erlaubt, wie der in den 1960er-Jahren erstellte Autobahnviadukt an der Gemeindegrenze Lenzburg/Niederlenz. 1873/74 war man in Lenzburg froh, nach dem «Verrat von Lenzburg» doch noch ans Eisenbahnnetz angeschlossen zu werden und nahm diesen Eingriff in die Landschaft, wenn auch mit Wehmut, hin. Das zeigt auch ein Spottgedicht aus einem Heft «Nationalbahn-Lieder von einem fidelen Kleeblatt» von einem anonymen Autor aus dem Jahre 1874.

«Wie der Südbahningenieur sollte Abschied nehmen»

«So leb denn wohl, du hoher Wall!

Die Thräne rinnt in raschem Fall,

So leb denn wohl, denn ich muss fort,

Du aber bleibst an deinem Ort.

Bei mancher Sorg und vieler Müh’

Hab ich gestellet dich allhie,

Von Gexis Höh’ bis Lenzhards Feld:

Du kostest heidenmässig Geld.

So lebt denn wohl, ihr Freunde hier,

Und bleibet stets gewogen mir,

Um Gottes Willen, zürnt mir nicht,

Wenn meine Baut’ das Herz euch bricht!

Ich weiss, sie hemmet euren Blick,

Dass traurig ihr ihn schickt zurück;

Wo Lenzburgs Stadt am schönsten war,

Ist, ach! sie jetzt der Schönheit bar.

Das Städtchen ist vergraben schier,

Nach aussen ohne Schmuck und Zier,

Das Schloss von Wildegg, Juras Höh’n

Kann man von Lenzburg nicht mehr sehn.»

Südbahn und Nationalbahn hatten je ein Gleis auf dem Bahndamm

Auf dem Bahndamm und im Einschnitt bis zum Gexi verliefen zwei Einspuren (d.h., jedes dieser Gleise wurde in zwei entgegengesetzten Fahrtrichtungen befahren): Die eine führte von Lenzburg nach Hendschiken, die andere nach Othmarsingen. Richten wir unseren Blick von der Schützenmatte nach Westen auf den Bahndamm, so diente das Gleis links der von der NOB und der Schweizerischen Centralbahn gemeinsam betriebenen Aargauischen Südbahn nach Wohlen-Rotkreuz, das Gleis rechts der 1877 eröffneten Nationalbahn Zofingen-Suhr-Lenzburg-Wettingen. Die Nationalbahn war ein Fiasko und ging bereits im Februar 1878 in Konkurs. Die Westsektion Winterthur-Zofingen der Nationalbahn, die 17 Millionen Franken gekostet hatte, ging für 75’000 Franken an die Nordostbahn, welche sie fortan bis zur Gründung der SBB betrieb. Für die Stadt resultierte eine Riesenschuld von über 2 Millionen Franken (nach heutigem Wert über 100 Millionen Franken), deren Tilgung sie bis 1945 belastete.

Carl Andreas Fehlmann, Blick von der Schützenmatte, beim Cholerahaus, nach Westen auf den Bahndamm; zu erkennen ist ein auf dem linken der beiden Gleise fahrender Zug mit Dampflokomotive, also ein Zug der Richtung Wohlen fahrenden Aargauischen Südbahn

Quelle: Alte Ansichten von Lenzburg, Seite 159

Elektrifizierung und Umwandlung in eine Doppelspur

Sowohl die Nationalbahn Zofingen/Aarau-Suhr-Lenzburg-Wettingen als auch die Südbahnlinie Rupperswil-Lenzburg-Wohlen-Arth-Goldau waren Nebenlinien, die nur von Personenzügen mit Halt an allen Stationen bedient wurden. Die Schnellzüge von Zürich nach Bern verkehrten auf der NOB-Hauptlinie Zürich-Brugg-Aarau. Lenzburg war somit nicht direkt an das Personenverkehrs-Hauptnetz angeschlossen. Hingegen nahm der Güterverkehr von Basel Richtung Gotthard-Italien einen enormen Aufschwung, zuerst durch die Eröffnung des Hauenstein-Basistunnels im Januar 1916 und dann durch die Verbindungslinie von diesem Basistunnel zur Strecke Richtung Aarau-Lenzburg-Arth-Goldau im Mai 1926. Bereits im Mai 1927 wurde auf der Linie von Rupperswil nach Rotkreuz der elektrische Betrieb aufgenommen. Die einspurige Linie von Rupperswil nach Rotkreuz wurde sukzessive auf Doppelspur ausgebaut. Als erstes Teilstück wurde am 15. Mai 1931 der Abschnitt Lenzburg-Hendschiken in Betrieb genommen. Ab diesem Datum diente das eine Gleis dem Verkehr von Lenzburg nach Gexi, das andere jenem von Gexi nach Lenzburg. Erst beim Gexi verzweigte sich die Linie nach Othmarsingen aus der neuen Doppelspur, was den Einbau von Weichen und die Errichtung der Signalstation Gexi mit eigenem Stellwerk erforderte. Dieses musste 1971 dem Bau des Überwerfungsbauwerks Gexi für die Heitersberglinie weichen.

Das 1971 abgebrochene Stellwerk im Gexi. Über die im Vordergrund, vor dem Stellwerkgebäude, sichtbaren Weichen wurden die Züge des nach links abzweigenden Gleises von/nach Othmarsingen ein- und ausgefädelt. Auch die Stahl-Fachwerkbrücke der Strasse wurde damals durch eine neue Brücke aus Stahlbeton mit grösserer Spannweite ersetzt.

Quelle: Foto-Sammlung Nussbaum, Museum Burghalde Lenzburg

Erst die Eröffnung der Heitersberglinie am 1. Juni 1975 brachte Lenzburg den Anschluss an das Schnellzugsnetz. Allerdings bedienten vorerst nur vier der zahlreichen Schnellzüge auf der neuen Linie Lenzburg. Erst die Einführung des Taktfahrplans am 23. Mai 1982 brachte Lenzburg 33 Schnellzugshalte und damit die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ersehnten guten Eisenbahnverbindungen. Der Bau der Heitersberglinie von 1971 bis 1975 und der Bau des dritten Gleises Gexi-Lenzburg von 2008 bis 2010 brachten weitere Veränderungen an den Bahnanlagen in Lenzburg, auf die wir in der nächsten Zeitreise eingehen werden.

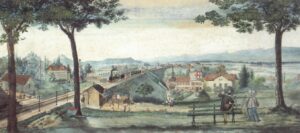

Titelbild: Sicht von Norden auf Lenzburg, von einem Standort im Bereich oberhalb der ehemaligen Wisa-Gloria-Werke; Stich R. Leemann / R., Rey

Quelle: Alte Ansichten von Lenzburg, AT Verlag 1992, ISBN 3-85502-429-4, Seite 136

Über

We Love Lenzburg macht jeden Monat eine Reise ins vergangene Lenzburg.

Christoph Moser, 75, war von 1979 bis 2010 Lenzburger Stadtschreiber.

Seit seiner Pensionierung betreut er das Stadtarchiv, verfasst Vorträge zu historischen Themen und wirkt als Stadtführer. Sein Motto: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart besser zu verstehen.