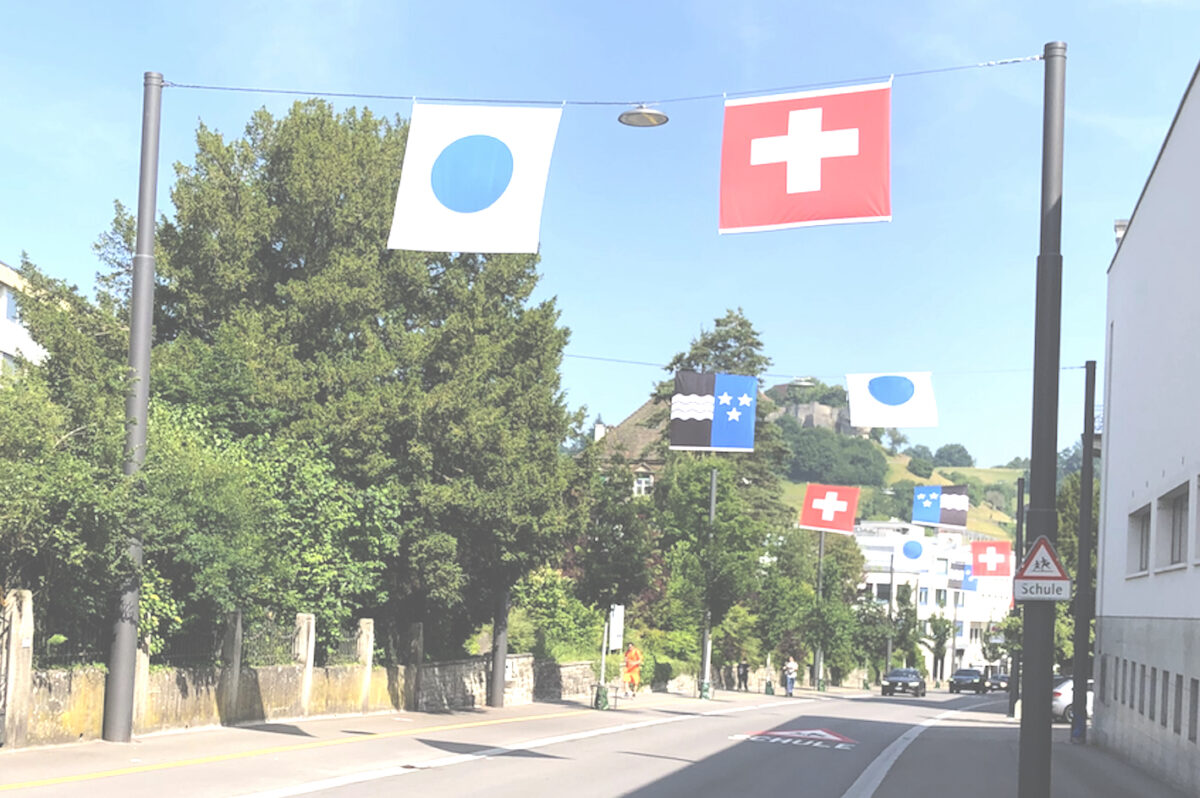

Im Zuge der Erneuerung und Neugestaltung in den Jahren 2023/24 ist die Bahnhofstrasse mit massiven Kandelabern ausgerüstet worden, an denen Seile befestigt sind, welche die Strasse überspannen. Diese tragen die Beleuchtungskörper und bei Festivitäten zusätzlich die grossen Flaggen, welche in diesen Tagen die Bahnhofstrasse mit ihren bunten Farben beleben. Der Autor – und viele Lenzburgerinnen und Lenzburger – können sich mit diesen massiven, dunkelfarbigen Kandelabern nicht so richtig anfreunden. Nach ihrem Empfinden haben diese Kandelaber ein eher in eine grossstädtische Allee passendes Erscheinungsbild und wirken in ihrem bescheidenen Lenzburger Umfeld zu dominant. So zum Beispiel gerade gegenüber der feingliedrigen Garteneinfassung der Villa Müller am linken Bildrand. Allerdings braucht es für das vorgesehene System mit Aufhängung der Leuchten und Fahnen an einem an Kandelabern befestigten Seil offenbar derart massive Kandelaber, da leichtere Konstruktionen den Kräften nicht standhalten würden. Die Freude über die bunte Jugendfestbeflaggung möge also den Alltagsärger über diese monströsen Kandelaber vergessen lassen.

Die frühere Beflaggung der Bahnhofstrasse mit den an den Beleuchtungskandelabern befestigten Flaggen war viel bescheidener. Trotzdem war sie arbeitsaufwendiger: Damit in gewissen Strassenabschnitten beidseitig Flaggen angebracht werden konnten, musste das Stadtbauamt jeweils zusätzlich hölzerne Masten montieren.

Die neue einheitliche Beflaggung der Bahnhofstrasse wirkt eindrucksvoll. Nicht zu übertreffen ist allerdings die farbenfrohe Feststimmung in der Rathausgasse mit der riesengrossen Lenzburger Fahne beim Rathaus und den unzähligen, vielgestaltigen Fahnen und Fähnlein an den bunten Hausfassaden, ergänzt durch Blumenschmuck. Sie ergeben zusammen mit den weissgekleideten, blumenbekränzten Jugendfestmädchen ein nicht zu übertreffendes Abbild der Jugendfestfreude, so wie es der Malergast der Ortsbürgerkommission, Werner Holenstein, in seinem Bild «Jugendfestumzug an der Rathausgasse, Juli 1979» festgehalten hat.

Schon im 18. Jahrhundert wurden den besten Lateinschülern Schulprämien ausgerichtet. Nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurden auch die besten Volksschüler mit Schulprämien belohnt, die meistens im Zusammenhang mit der Feier des Jugendfestes abgegeben wurden. Man sah es aber zunehmend als unbefriedigend an, dass nur die besten Schüler eine Prämie erhielten, während alle anderen leer ausgingen. Und so fasste der Stadtrat im Juli 1852 den epochalen Entscheid, jedem Kinde ohne Unterschied einen Franken zu überreichen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass ein Franken von damals heute einem Geldwert von 50 Franken entspricht. Die Jugendfestgabe an die Lenzburger Schüler war also eine ausserordentlich grosszügige Geste! Bei diesem an alle Lenzburger Schüler ausgerichteten Franken ist es dann 120 Jahre lang geblieben, wobei der Wert der Gabe wegen der Inflation immer bescheidener wurde. Der Jugendfestfranken war traditionell ein neuer Silberfranken jüngster Produktion der Eidgenössischen Münzstätte, im Allgemeinen die Jahrzahl des Vorjahres des aktuellen Jugendfestes tragend. Viele Lenzburgerinnen und Lenzburger, so auch der Autor, haben diese Silberfranken als schönes Andenken an ihre Jugendzeit bis heute aufbewahrt.

Da mit der Zeit der Silberwert den Nominalwert der Münzen übertraf, stellte die Schweiz 1968 ihre bisherigen Silbermünzen auf Kuper-/Nickelmünzen um. Zugleich bereitete die Überreichung des Frankens bei den Morgenfeiern wegen der steigenden Schülerzahlen zunehmend Probleme. Deshalb reifte der Gedanke, nach einer neuen Lösung zu suchen. Bis 1970 fand die Frankenverteilung an den Morgenfeiern statt. Am Jugendfest 1971 verteilten die Lehrer den Jugendfestfranken in der Schulstube.

Erstmals am Jugendfest 1972 erhielten die Schüler der Abschlussklassen den neu geschaffenen Jugendfesttaler aus Silber.

Der Jugendfesttaler hat einen Durchmesser von 33 mm und ein Gewicht von 15 Gramm. Er weist eine Legierung von 900 Teilen Silber zu 100 Teilen Kupfer auf. Ursprünglich wurde er von der Eidgenössischen Münzstätte geprägt. Seit diese keine privaten Aufträge mehr ausführen darf, stammt er von einer privaten Medaillen-Herstellerin, in den letzten Jahren von der Firma Gravura in Rothenburg. Er wird periodisch, ungefähr alle drei Jahre, in der nötigen Anzahl beschafft.

Wer sich näher für die historischen Hintergründe interessiert, dem sei der Lenzburger Druck 1972 zur Lektüre empfohlen: Edward Attenhofer, Von der Lenzburger Schulprämie zum Jugendfesttaler.

Den Kindergartenschülern und den Erst- und Zweitklässlern wird an der Morgenfeier nach wie vor ein Jugendfestfranken verteilt, den die Mädchen mit einem Knicks und die Knaben mit einer Verbeugung entgegennehmen.

Der grafische Entwurf des Jugendfesttalers stammt vom Maler und langjährigen Zeichnungslehrer an der Bezirksschule, Wilhelm Dietschi, 1899-1978. Nicht nur die grafische Gestaltung des Jugendfesttalers haben wir ihm zu verdanken, sondern auch die Tradition des Liedes vom «Vuglbärbam» am Jugendfest-Frühschoppen von Lehrerschaft und Behördenmitgliedern im Rathaus. Er hat dieses legendäre Lied eingeführt und jahrelang auf dem Stadtratstisch stehend den vom wohl grössten ad hoc-Chor zelebrierten Gesang dirigiert. Er selber schildert das in seinem Lenzburger Druck 1978 «Es waren herrliche Zeiten» so: «Früher, als das Rathaus am Lenzburger Jugendfest-Frühschoppen noch nicht so voll war wie heute mit seiner Festhüttenstimmung, wurde an diesem inoffiziellen Höhepunkt der Festivität noch viel gesungen. In sämtlichen belegten Räumen bildeten sich ad-hoc-Männerchöre ……. Im Laufe der vielen Jugendfestjahre bildete sich der Brauch heraus, dass ich, vom Gesang beflügelt, das Pult des Stadtammanns als Podium gebrauchte. …..Nach und nach entwickelte sich, wie könnte es in Lenzburg anders sein, eine feste Tradition, der Sang wurde immer offizieller und kürzer und schliesslich, aus Platzgründen, das Auditorium in den Stadtratssaal verlegt. Und so sieht die Frühschoppen-Tradition heute aus: Halb zog es ihn, halb schob man ihn, schon stehe ich zu vorgerückter Mittagsstunde auf dem grünen Tisch, und dann geht alles automatisch. Die fröhliche Gesellschaft, von Wein und Kümmistengel animiert, singt das wundersame Lied vom Vuglbärbam, zu mehr langts nicht mehr. Aber es singt von selber und ich muss nur noch dirigieren.» In Vater Paul und Sohn Ueli Steinmann hat Wilhelm Dietschi würdige Nachfolger gefunden, welche die sangesfreudigen Frühschoppenteilnehmer auf dem Stadtratstisch stehend während den nächsten 50 Jahren zu Höchstleistungen anfeuerten. Nun hat diese Aufgabe der Gesangslehrer Andreas Zweifel übernommen.

Dass Wilhelm Dietschi das Lied vom Vuglbärbam zur Jugendfesttradition machte, kommt nicht von ungefähr. Denn William, wie man ihn im Freundeskreis nannte, war ein ausgezeichneter Gesellschafter. Hier, im überblickbaren Kreis des Kleinstadt-Milieus, konnte er sein erzählerisches Talent entwickeln und entfalten: Späte Abende und frühe Morgen mit Wilhelm Dietschi waren ein Erlebnis: Wenn der Meister in Fahrt kam, wenn Wein, Gesang und Freundeskreis animierten, dann sprudelte er nur so von Einfällen, dann folgten sich Erlebnisse, Anekdoten Schlag auf Schlag. Mit schauspielerischem Talent und grosser, plastischer Geste untermalt brachte er Histörchen, ausgefeilt im Wort, präzis im historischen Detail, immer witzig, nie geistlos oder öd, träf, aber nie gallig, anzüglich, aber nie verletzend; so war Wilhelm Dietschis Art (Zitat aus dem Nachruf für Wilhelm Dietschi von Heiner Halder in den Lenzburger Neujahrsblättern 1980). Noch heute erinnert sich der Autor an eine solche Szene bei einer privaten Feier im Hause seiner Eltern, als Wilhelm Dietschi, spontan am Flügel improvisierend begleitet von Musiklehrer Ernst Schmid (Snello), beide in angeheiterter Stimmung, die schauerliche Ballade vom Indianer aufführte.

Das Lied vom «Vuglbärbam» stammt übrigens nicht, wie oft behauptet, aus Schlesien, sondern aus dem Erzgebirge (Sachsen). Davon konnte sich der Autor vor einigen Jahren bei einer Reise im Erzgebirge überzeugen, als ein Volksmusiker-Duo an einem Folkloreabend das Lied zum Besten gab und er zur Verwunderung der Mitreisenden kräftig in den Gesang einstimmen konnte. Dieser Ursprung ist auch in Wikipedia belegt

Bild: Fahnenschmuck beim ehemaligen Stadtbahnhof an der Bahnhofstrasse, 1975. Bildquelle: Museum Burghalde, Sammlung Nussbaum, FJF-066

Die frühere Beflaggung der Bahnhofstrasse mit den an den Beleuchtungskandelabern befestigten Flaggen war viel bescheidener. Trotzdem war sie arbeitsaufwendiger: Damit in gewissen Strassenabschnitten beidseitig Flaggen angebracht werden konnten, musste das Stadtbauamt jeweils zusätzlich hölzerne Masten montieren.

Schönste Farbenpracht in der Rathausgasse

Die neue einheitliche Beflaggung der Bahnhofstrasse wirkt eindrucksvoll. Nicht zu übertreffen ist allerdings die farbenfrohe Feststimmung in der Rathausgasse mit der riesengrossen Lenzburger Fahne beim Rathaus und den unzähligen, vielgestaltigen Fahnen und Fähnlein an den bunten Hausfassaden, ergänzt durch Blumenschmuck. Sie ergeben zusammen mit den weissgekleideten, blumenbekränzten Jugendfestmädchen ein nicht zu übertreffendes Abbild der Jugendfestfreude, so wie es der Malergast der Ortsbürgerkommission, Werner Holenstein, in seinem Bild «Jugendfestumzug an der Rathausgasse, Juli 1979» festgehalten hat.

Bild: Werner Holenstein, Jugendfestumzug an der Rathausgasse, Juli 1979. Quelle: Titelbild des Lenzburger Druckes 1982

Von der Schulprämie zum Jugendfestfranken

Schon im 18. Jahrhundert wurden den besten Lateinschülern Schulprämien ausgerichtet. Nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurden auch die besten Volksschüler mit Schulprämien belohnt, die meistens im Zusammenhang mit der Feier des Jugendfestes abgegeben wurden. Man sah es aber zunehmend als unbefriedigend an, dass nur die besten Schüler eine Prämie erhielten, während alle anderen leer ausgingen. Und so fasste der Stadtrat im Juli 1852 den epochalen Entscheid, jedem Kinde ohne Unterschied einen Franken zu überreichen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass ein Franken von damals heute einem Geldwert von 50 Franken entspricht. Die Jugendfestgabe an die Lenzburger Schüler war also eine ausserordentlich grosszügige Geste! Bei diesem an alle Lenzburger Schüler ausgerichteten Franken ist es dann 120 Jahre lang geblieben, wobei der Wert der Gabe wegen der Inflation immer bescheidener wurde. Der Jugendfestfranken war traditionell ein neuer Silberfranken jüngster Produktion der Eidgenössischen Münzstätte, im Allgemeinen die Jahrzahl des Vorjahres des aktuellen Jugendfestes tragend. Viele Lenzburgerinnen und Lenzburger, so auch der Autor, haben diese Silberfranken als schönes Andenken an ihre Jugendzeit bis heute aufbewahrt.

Da mit der Zeit der Silberwert den Nominalwert der Münzen übertraf, stellte die Schweiz 1968 ihre bisherigen Silbermünzen auf Kuper-/Nickelmünzen um. Zugleich bereitete die Überreichung des Frankens bei den Morgenfeiern wegen der steigenden Schülerzahlen zunehmend Probleme. Deshalb reifte der Gedanke, nach einer neuen Lösung zu suchen. Bis 1970 fand die Frankenverteilung an den Morgenfeiern statt. Am Jugendfest 1971 verteilten die Lehrer den Jugendfestfranken in der Schulstube.

Der Jugendfesttaler löst den Franken ab

Erstmals am Jugendfest 1972 erhielten die Schüler der Abschlussklassen den neu geschaffenen Jugendfesttaler aus Silber.

Bild: Vorder- und Rückseite des Jugendfesttalers. Quelle: Edward Attenhofer, Von der Lenzburger Schulprämie zum Jugendfesttaler, Lenzburger Druck 1972

Der Jugendfesttaler hat einen Durchmesser von 33 mm und ein Gewicht von 15 Gramm. Er weist eine Legierung von 900 Teilen Silber zu 100 Teilen Kupfer auf. Ursprünglich wurde er von der Eidgenössischen Münzstätte geprägt. Seit diese keine privaten Aufträge mehr ausführen darf, stammt er von einer privaten Medaillen-Herstellerin, in den letzten Jahren von der Firma Gravura in Rothenburg. Er wird periodisch, ungefähr alle drei Jahre, in der nötigen Anzahl beschafft.

Wer sich näher für die historischen Hintergründe interessiert, dem sei der Lenzburger Druck 1972 zur Lektüre empfohlen: Edward Attenhofer, Von der Lenzburger Schulprämie zum Jugendfesttaler.

Den Kindergartenschülern und den Erst- und Zweitklässlern wird an der Morgenfeier nach wie vor ein Jugendfestfranken verteilt, den die Mädchen mit einem Knicks und die Knaben mit einer Verbeugung entgegennehmen.

Der Schöpfer des Jugendfesttalers und Vorsänger des «Vuglbärbams»

Der grafische Entwurf des Jugendfesttalers stammt vom Maler und langjährigen Zeichnungslehrer an der Bezirksschule, Wilhelm Dietschi, 1899-1978. Nicht nur die grafische Gestaltung des Jugendfesttalers haben wir ihm zu verdanken, sondern auch die Tradition des Liedes vom «Vuglbärbam» am Jugendfest-Frühschoppen von Lehrerschaft und Behördenmitgliedern im Rathaus. Er hat dieses legendäre Lied eingeführt und jahrelang auf dem Stadtratstisch stehend den vom wohl grössten ad hoc-Chor zelebrierten Gesang dirigiert. Er selber schildert das in seinem Lenzburger Druck 1978 «Es waren herrliche Zeiten» so: «Früher, als das Rathaus am Lenzburger Jugendfest-Frühschoppen noch nicht so voll war wie heute mit seiner Festhüttenstimmung, wurde an diesem inoffiziellen Höhepunkt der Festivität noch viel gesungen. In sämtlichen belegten Räumen bildeten sich ad-hoc-Männerchöre ……. Im Laufe der vielen Jugendfestjahre bildete sich der Brauch heraus, dass ich, vom Gesang beflügelt, das Pult des Stadtammanns als Podium gebrauchte. …..Nach und nach entwickelte sich, wie könnte es in Lenzburg anders sein, eine feste Tradition, der Sang wurde immer offizieller und kürzer und schliesslich, aus Platzgründen, das Auditorium in den Stadtratssaal verlegt. Und so sieht die Frühschoppen-Tradition heute aus: Halb zog es ihn, halb schob man ihn, schon stehe ich zu vorgerückter Mittagsstunde auf dem grünen Tisch, und dann geht alles automatisch. Die fröhliche Gesellschaft, von Wein und Kümmistengel animiert, singt das wundersame Lied vom Vuglbärbam, zu mehr langts nicht mehr. Aber es singt von selber und ich muss nur noch dirigieren.» In Vater Paul und Sohn Ueli Steinmann hat Wilhelm Dietschi würdige Nachfolger gefunden, welche die sangesfreudigen Frühschoppenteilnehmer auf dem Stadtratstisch stehend während den nächsten 50 Jahren zu Höchstleistungen anfeuerten. Nun hat diese Aufgabe der Gesangslehrer Andreas Zweifel übernommen.

Bild: Der Maler und Zeichnungslehrer Wilhelm Dietschi. Quelle: Lenzburger Neujahrsblätter 1980, Seite 80

Dass Wilhelm Dietschi das Lied vom Vuglbärbam zur Jugendfesttradition machte, kommt nicht von ungefähr. Denn William, wie man ihn im Freundeskreis nannte, war ein ausgezeichneter Gesellschafter. Hier, im überblickbaren Kreis des Kleinstadt-Milieus, konnte er sein erzählerisches Talent entwickeln und entfalten: Späte Abende und frühe Morgen mit Wilhelm Dietschi waren ein Erlebnis: Wenn der Meister in Fahrt kam, wenn Wein, Gesang und Freundeskreis animierten, dann sprudelte er nur so von Einfällen, dann folgten sich Erlebnisse, Anekdoten Schlag auf Schlag. Mit schauspielerischem Talent und grosser, plastischer Geste untermalt brachte er Histörchen, ausgefeilt im Wort, präzis im historischen Detail, immer witzig, nie geistlos oder öd, träf, aber nie gallig, anzüglich, aber nie verletzend; so war Wilhelm Dietschis Art (Zitat aus dem Nachruf für Wilhelm Dietschi von Heiner Halder in den Lenzburger Neujahrsblättern 1980). Noch heute erinnert sich der Autor an eine solche Szene bei einer privaten Feier im Hause seiner Eltern, als Wilhelm Dietschi, spontan am Flügel improvisierend begleitet von Musiklehrer Ernst Schmid (Snello), beide in angeheiterter Stimmung, die schauerliche Ballade vom Indianer aufführte.

Das Lied vom «Vuglbärbam» stammt übrigens nicht, wie oft behauptet, aus Schlesien, sondern aus dem Erzgebirge (Sachsen). Davon konnte sich der Autor vor einigen Jahren bei einer Reise im Erzgebirge überzeugen, als ein Volksmusiker-Duo an einem Folkloreabend das Lied zum Besten gab und er zur Verwunderung der Mitreisenden kräftig in den Gesang einstimmen konnte. Dieser Ursprung ist auch in Wikipedia belegt

Über

We Love Lenzburg macht jeden Monat eine Reise ins vergangene Lenzburg.

Christoph Moser, 77, war von 1979 bis 2010 Lenzburger Stadtschreiber.

Seit seiner Pensionierung betreut er das Stadtarchiv, verfasst Vorträge zu historischen Themen und wirkt als Stadtführer. Sein Motto: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart besser zu verstehen.