Von der alten Ordnung zum Kanton Aargau

Bis 1798 gehörte Lenzburg zum Berner Aargau, den die gnädigen Herren von Bern 1415 erobert hatten, indem sie die Habsburger – in den folgenden Jahrhunderten die mächtigste Dynastie Europas – aus ihrem ursprünglichen Stammland vertrieben. Das Lenzburg 1306 von den Habsburgern verliehene Stadtrecht bestätigten die Berner im Wesentlichen. Unter dieser alten Ordnung lag die niedrige Gerichtsbarkeit für die Einwohner:innen der Stadt Lenzburg beim Stadtrat. Die hohe Gerichtsbarkeit (Blutgericht mit schweren Strafen bis hin zur Todesstrafe) sowie die Gerichtsbarkeit über die Untertanen ausserhalb der Stadt übte der Landesherr, also die gnädigen Herren von Bern, aus. In ihrem Auftrag sass der auf Schloss Lenzburg residierende Berner Landvogt mit einer Schar von beigeordneten Richtern (vorwiegend Untervögte aus der Umgebung) zu Gericht. Dieses Landgericht tagte periodisch auf der offenen Landstrasse vis-à-vis des Hauses «zum alten Landgericht». Dieses Gebäude diente nie als Gerichtsgebäude, sondern wurde um die Mitte des 17. Jahrhunderts als Wohngebäude errichtet, das später wegen seiner Ortslage den Beinamen «zum (=beim) alten Landgericht» erhielt. Den Platz der einstigen Gerichtsstätte nimmt heute der Sternenbrunnen ein.

Mit dem Einmarsch der Truppen Napoleons hörte 1798 die Berner Herrschaft auf. Damit gewannen auch die in der Aufklärung entwickelten Gedanken zur Staatsorganisation und zum Verhältnis von Bürger und Staat Oberhand. In der Übergangsperiode der Helvetik fand das Motto «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» der französischen Revolution eine erste Ausprägung in der Praxis. Die bisher teils beim Stadtrat, vorwiegend aber beim Landesherrn gelegene Gerichtsbarkeit, ging an neu geschaffene eigene Gerichtsbehörden über.

Bei seiner Gründung 1803 wurde der Kanton Aargau in 11 Bezirke aufgeteilt. Im jeweiligen Bezirkshauptort hatten das Bezirksgericht und der Statthalter der Kantonsregierung, des Kleinen Rates (das war der noch im Nebenamt besetzte Vorgänger des heutigen Regierungsrates), ihren Sitz.

Erste Station: Das Rathaus

Hatte der Landvogt vom Schloss aus regiert, so wollte man Bezirksgericht und Statthalter (= später Bezirksamtmann) im Städtchen, also bei den Leuten, unterbringen. Der Kanton verfügte natürlich nicht von Anfang an über spezielle Gebäude für seine Institutionen. Als erster Sitz für diese Behörden bot sich daher das Rathaus an.

Bild: Die Rixheimer Tapete im Rathaus. Bildquelle: Foto CM

Die Kantonshauptstadt Aarau lag am Rande des Kantons und war daher für die meisten Aargauer bei den damaligen Fortbewegungsmitteln (zu Fuss, zu Pferd oder allenfalls mit der Postkutsche) nur mit Mühe zu erreichen. Die Regierung setzte daher in jedem Bezirk einen Statthalter, den nachmaligen Bezirksamtmann, als ihren Vertreter ein, um so die Nähe zur Bevölkerung sicherzustellen. Dieser Respektsperson wollte man einen entsprechenden Raum zur Verfügung stellen. Man richtete für ihn das heutige Rixheimer Zimmer im 2. Stock des Rathauses ein, und versah es 1815 mit der Rixheimer Tapete «Vue de Suisse» der Tapetenmanufaktur Jean Zuber aus Rixheim im Elsass. Die Ostwand des Zimmers zieren die Bahnen 9 bis 16 der insgesamt 16 Bahnen aufweisenden «Vue des Suisse». Wer auch die Bahnen 1 bis 8 sehen möchte, muss den Stockalperpalast in Brig aufsuchen oder das zweite Obergeschoss des Mittelbaus des Schlosses Schwetzingen in Deutschland. Dieser Hinweis unterstreicht, um was für eine Rarität es sich bei der nun über 200 Jahre alten Tapete handelt, die glücklicherweise bis heute erhalten geblieben ist.

Zweite Station: Die Bezirksbehörden erhalten ein eigenes Gebäude

Auf die Dauer genügten die Räume im Rathaus den Bedürfnissen der Bezirksbehörden nicht. Deshalb machte sich die Stadt, welcher die Raumstellungspflicht für die Bezirksbehörden oblag, daran, ein eigenes Gebäude für das Bezirksgericht, den Bezirksamtmann und die Landjägerei (so hiess damals die Kantonspolizei) zu errichten.

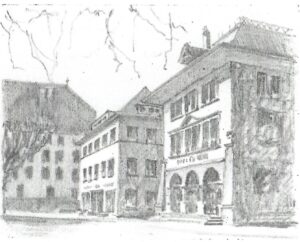

Bild: Das alte Amtshaus in der Rathausgasse, Aufnahme vor 1950. Bildquelle: Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Band II, Seite 74.

Bild: Das alte Amtshaus in der Rathausgasse, Aufnahme vor 1950. Bildquelle: Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Band II, Seite 74.

Als Bauplatz sah man die Liegenschaft der städtischen Metzg (= Schlachthaus) vor, in deren erstem Stock die Tuchlaube bzw. die Tröcknestube lag, in welcher die Liebhabertheatergesellschaft auch Proben abhielt und Vorstellungen gab. Dieses Gebäude war seit einem Erdbeben im 18. Jahrhundert baufällig. Bevor man das Amtshaus bauen konnte, musste man aber für die Metzg und die Tröcknestube Ersatz schaffen. Dies war die Geburtsstunde des alten Gemeindesaales. Als erste Etappe dieses Gebäudes mit der heute noch vorhandenen klassizistischen Fassade zum Metzgplatz errichtete man die Metzg und die Fleischbänke (= der Raum, wo das Fleisch verkauft wurde), daneben schlossen sich Spritzenbehälter (= Feuerwehrmagazine) und eine Nachtwächterstube an. Im ersten Stock darüber lag die Tröcknestube. Auf der Südseite waren die Waschhäuser angebaut. Dieser Bau konnte 1844 eingeweiht werden. Sofort machte man sich an den Bau des Amtshauses. Geleitet wurde dieser vom Architekten und Baumeister August Hieronymus Hünerwadel. 1845 konnte das Gebäude bezogen werden. Im Parterre hatte die Landjägerei ihren Posten, der erste Stock diente dem Bezirksamt; im zweiten Stock lagen die Amtsräume des Bezirksgerichtes, und den dritten Stock nahm der Gerichtssaal ein.

Die Suche nach dem Standort für ein neues Amtsgebäude

Aber wie es so geht, nach bald hundert Jahren waren die Verhältnisse im Amtshaus zu eng, weil Bezirksbehörden und Polizei mehr Personal beschäftigten. Deshalb war man auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau. Dabei ging es auch darum, für die 1922 aus dem Zusammenschluss von Wasserversorgung, Elektrizitätswerk und Gaswerk entstandenen Stätischen Werke Lenzburg Büro- und Werkstatträume zu schaffen.

Bild: Variante 1 für ein neues Verwaltungsgebäude für Bezirksbehörden und Städtische Werke an der Poststrasse. Bildquelle: Bericht des Gemeinderates zum Projekt für ein neues Amts- und Verwaltungsgebäude vom 12. Juli 1933, Stadtarchiv Lenzburg III QB.13a

Gemäss Bericht von 1933 plante man einen Neubau für die Bezirksverwaltung und die Städtischen Werke in zwei Varianten. Variante 1 sah einen Neubau zwischen dem Hünerwadelhaus und der Post an der Poststrasse vor (an der Stelle des heutigen Parkplatzes). Gemäss Variante 2 wäre der Neubau am Bleicherain, an der Stelle des heutigen Kinos «Urban» errichtet worden. Aber die Gemeindeversammlung vom 9. Oktober 1933 wies dieses Geschäft an den Stadtrat zurück und beauftragte ihn, den Bau eines neuen Amts- und Verwaltungsgebäudes nochmals eingehend zu studieren. Auch weiteren Bemühungen für ein neues Verwaltungsgebäude war kein Erfolg beschieden. Eine ausführliche Darstellung dieser langjährigen Lösungssuche ist in der Schrift «100 Jahre Städtische Werke Lenzburg» auf den Seiten 51 bis 53 dargestellt (Verfasser Christoph Moser, Bezugsquelle: Museum Burghalde).

Bild: Variante 2 für ein neues Verwaltungsgebäude am Bleicherain. Bildquelle: wie bei Variante 1.

Mit Bericht von 1936 schlug der Stadtrat schliesslich der Gemeindeversammlung vor, das neue Amts- und Verwaltungsgebäude an der südlichen Ringmauer zu errichten und die an die Mauer angebauten beiden Scheunen von Carl Dietschi, das Atelierhaus des Bildhauers Arnold Hünerwadel und das Lagerhaus des Rudolf Rohr sowie zwei Gartenparzellen im ehemaligen Stadtgraben zu erwerben. Endlich stimmte die Gemeindeverwaltung zu. In der Folge konnte das Verwaltungsgebäude Metzgplatz errichtet und 1939 bezogen werden. Der Neubau setzte den Abbruch des hier noch vorhandenen Restes der Ringmauer voraus, wogegen sich geschichtsbewusste Lenzburger bis zum Bundesgericht wehrten. Ihnen war damals kein Erfolg beschieden; heute wäre das wohl ganz anders. Bilder zur Ringmauer, zum Abbruch und zum Bildhaueratelier finden sich in der Zeitreise vom April 2021 «Woher kommt der Name Oberer Scheunenweg» bzw. im Band 1 der im Druck herausgegebenen Zeitreisen durch Lenzburg auf den Seiten 118 bis 124 (Herausgeberin: Stiftung Museum Burghalde Lenzburg; Bezugsquelle: Museum Burghalde oder Buchhandel).

Dritte Station: Das 1939 bezogene Bezirksgebäude bzw. Verwaltungsgebäude Metzgplatz

Das nach Plänen des Lenzburger Architekten Richard Hächler im Bauhaus-Stil errichtete Bezirksgebäude beherbergte im Untergeschoss (teilweise zum Graben und zum Oberen Scheunenweg auf Terrainhöhe) Werkstätten und Lagerräume der Städtischen Werke. Das Parterre teilten sich der Bezirksposten der Kantonspolizei und die Verwaltung der Städtischen Werke. Zum Graben hin lag deren Verkaufsladen. Das erste Obergeschoss enthielt im Ostteil den Gerichtssaal und die Räume des Bezirksgerichts, im westlichen Teil die Bezirksverwaltung. Weitere Büros und eine Wohnung lagen im zweiten Obergeschoss. Das Dachgeschoss nahmen die Zellen des Bezirksgefängnisses ein. Sie ersetzten die vorher im Dachgeschoss des Rathauses untergebrachten Zellen, deren mangelhafter Zustand von den Aufsichtsbehörden immer wieder bemängelt worden war.

Aus dem Amtsgebäude an der Rathausgasse wird das Alte Amtshaus

Mit dem Umzug von Kantonspolizei und Bezirksbehörden ins neue Bezirksgebäude am Metzgplatz (siehe Titelbild) wurde 1939 aus dem bisherigen Amtshaus das Alte Amtshaus. Während des Total-Umbaus des Rathauses von 1940/41 dienten seine Räume der Stadtverwaltung. Danach war vorübergehend bis Mitte der 1950er-Jahre die landwirtschaftliche Zweigschule untergebracht. Später wirkten im zweiten und dritten Obergeschoss das städtische Fürsorgeamt mit Amtsvormundschaft und die Amtsvormundschaft des Bezirks Lenzburg. Das inzwischen zum Sozialamt umbenannte Fürsorgeamt zügelte im Juni 1998 ins Erdgeschoss des von der Einwohnergemeinde erworbenen ehemaligen Postgebäudes an der Poststrasse. Die Amtsvormundschaft des Bezirks bezog in einer benachbarten Liegenschaft grössere Büros.

Hierauf wurde das Alte Amtshaus 1999 mit einem Aufwand von rund 900’000 Franken renoviert und im zweiten und dritten Obergeschoss in Wohnungen umgebaut.

Die Galerie Rathausgasse

Ab 1960 machte im Alten Amtshaus eine Institution von sich reden, die weit über die Grenzen Lenzburgs, ja gar des Kantons Aargau hinaus ausstrahlte: Im 1. Stock des Alten Amtshauses eröffnete Josef Raeber aus Muri im Sommer 1960 die Galerie Rathausgasse. Sie nahm im Aargauer Kunstleben bis zu ihrer Schliessung im Januar 1999 eine zentrale Rolle ein. Lassen wir dazu den Kunsthistoriker Dr. Uli Däster zu Wort kommen: «Als Josef Raeber 1960 in jenem Haus an der Rathausgasse, dessen offenes Säulenentrée Eleganz mit Solidität verbindet, seine Galerie einrichtete, hat er wohl die zentrale Lage Lenzburgs, die Vorzüge der Kleinstadtambiance und das der Kunst hier nicht gerade feindliche Pflaster (immerhin gab es ja schon diese legendären Künstlereinladungen [der Ortsbürgerkommission]) richtig eingeschätzt. Aber es war doch ein Wagnis: der erste Versuch einer privaten Galerie im Aargau, noch bevor die offensichtliche Kauffreudigkeit des Publikums landauf landab die Galerien nur so hervorspriessen liess» (15 Jahre Galerie Rathausgasse, Lenzburger Neujahrsblätter 1975, Seite 61).

Durch die Vermittlung von Josef Raeber wurde die Stadt Lenzburg auch Eigentümerin bedeutender Kunstwerke, wie beispielsweise des im Rathaus hängenden Gemäldes von Caspar Wolf «Ausblick aus der Beatushöhle auf den Thunersee», das schon mehrmals an grosse Kunstausstellungen ausgeliehen wurde, nicht nur im Aargauer Kunsthaus oder im Kunstmuseum Basel, sondern auch in Düsseldorf. Bilder dieses berühmten «Alpenmalers» dienten auch als Vorlage für einzelne Teile der Rixheimer Tapete.

Bild: Caspar Wolf (1735-1783) Blick aus der Beatushöhle auf den Thunersee, 1777. Bildquelle: Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung der Natur, Kunstmuseum Basel, Hatje Cantz Verlag, 2014 (ISBN 978-3-7757-3832-3), S. 212.

Bild: Caspar Wolf (1735-1783) Blick aus der Beatushöhle auf den Thunersee, 1777. Bildquelle: Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung der Natur, Kunstmuseum Basel, Hatje Cantz Verlag, 2014 (ISBN 978-3-7757-3832-3), S. 212.

Die weitere Entwicklung im Bezirksgebäude am Metzgplatz mit Ein- und Auszug weiterer Bezirksinstitutionen, der Auszug der Städtischen Werke mit nachfolgendem Umbau, der Wandel in den Aufgaben des Bezirksgerichts, der Auszug der Kantonspolizei und schliesslich der Neubau für das Bezirksgericht am Malagarain werden Gegenstand einer weiteren Zeitreise bilden.

Titelbild: Die Südseite des Bezirksgebäudes am Stadtgraben mit dem Laden der Städtischen Werke, Aufnahme von 1953. Bildquelle: Jubiläumsschrift 50 Jahre Elektrizität, Städtische Werke Lenzburg 1953.

Über

We Love Lenzburg macht jeden Monat eine Reise ins vergangene Lenzburg.

Christoph Moser, 77, war von 1979 bis 2010 Lenzburger Stadtschreiber.

Seit seiner Pensionierung betreut er das Stadtarchiv, verfasst Vorträge zu historischen Themen und wirkt als Stadtführer. Sein Motto: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart besser zu verstehen.